撰写:希珩

笔记:一朵忧郁的西兰花

摘要:以现实社会为蓝本所创作的小说,其文本多映射作者所处时代的社会结构。《红楼梦》作为我国四大名著之首,有“中国封建社会百科全书”的美誉。正因如此,近几十年来,无数学者从各个角度入手,结合自身的研究方向,对其展开研究。无论是从宏大叙事入手,通过家族兴衰影射封建王朝的兴衰,还是着眼于日常生活与人物形象进行研究,《红楼梦》中都有对应的例子。本文基于李金松教授“湖光大讲堂”第三讲讲座中的内容,进行思路整理与思考,笔记内容由@一朵忧郁的西兰花 提供。

关键词:《红楼梦》; 曹雪芹; 李金松; 《红楼梦》研究

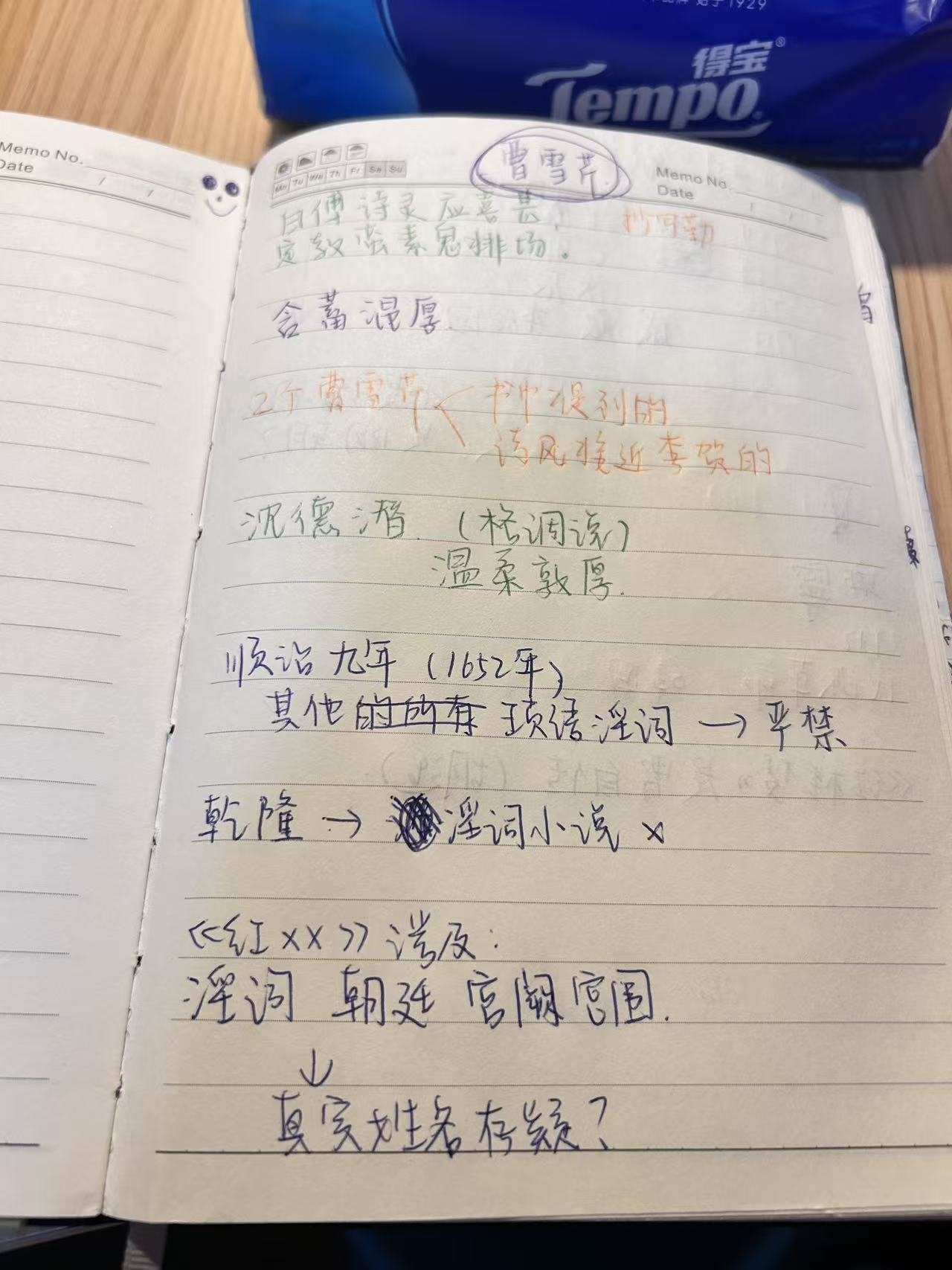

一、《红楼梦》作者

ㅤㅤ在讲座现场,李金松教授表示,“曹雪芹”作为《红楼梦》作者,在文学史上并无异议。然而,若将“曹雪芹”看作一种文化符号,则产生两个问题。其一,谁是“曹雪芹”?其二,“曹雪芹”笔名的由来。

(一)“曹雪芹”二人论

ㅤㅤ李金松教授表示,使用“曹雪芹”这个符号的,可以看成是两个不能合并的个体。前者是历史上真实存在的曹雪芹(即曹梦阮),后者则是《红楼梦》第一回中所提到的曹雪芹。

- 历史上的曹雪芹

ㅤㅤ历史上的曹雪芹,本名曹霑,字梦阮,满洲正白旗内务府包衣。与二敦(敦诚、敦敏两兄弟)是至交好友。 - 《红楼梦》中的曹雪芹

ㅤㅤ在《红楼梦》第一回中提到,“后因曹雪芹于悼红轩批阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,则题曰《金陵十二钗》。并题一绝云:‘满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味’”。此处使用第三人称表述,颇有些耐人寻味。杜志军、张云引用脂批的观点,表示曹雪芹做了“批阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回”,定其为作者也是实至名归[1]。

(二)“曹雪芹”笔名由来

ㅤㅤ李金松教授在讲座中提到台湾索隐派红学家杜世杰的观点,该观点认为书中所写的“曹雪芹”可能并非曹寅之孙曹梦阮,而是一个符号,其真实含义或为“抄写勤”,这或许也是前面李金松教授提出“两个曹雪芹”的依据之一。

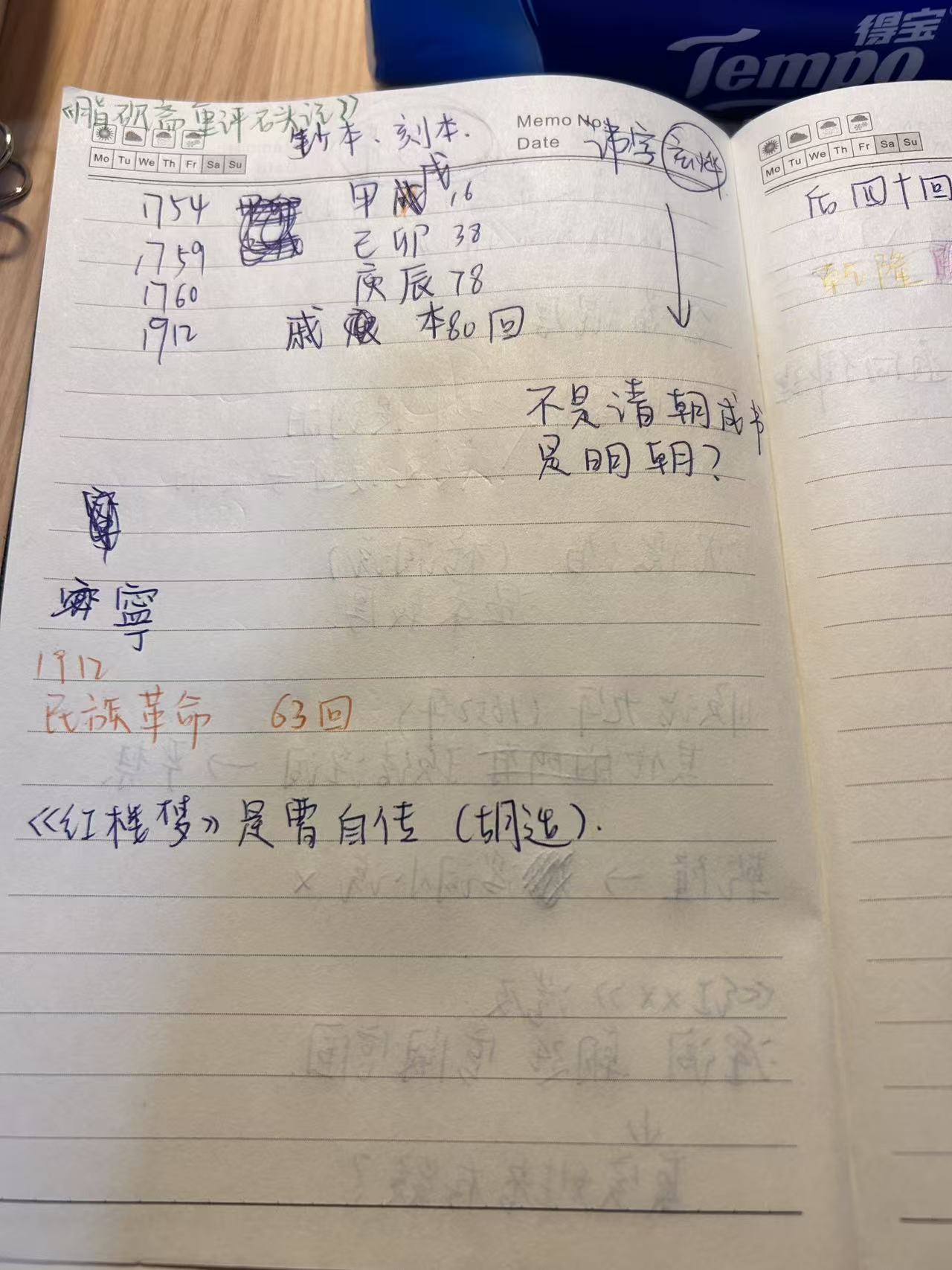

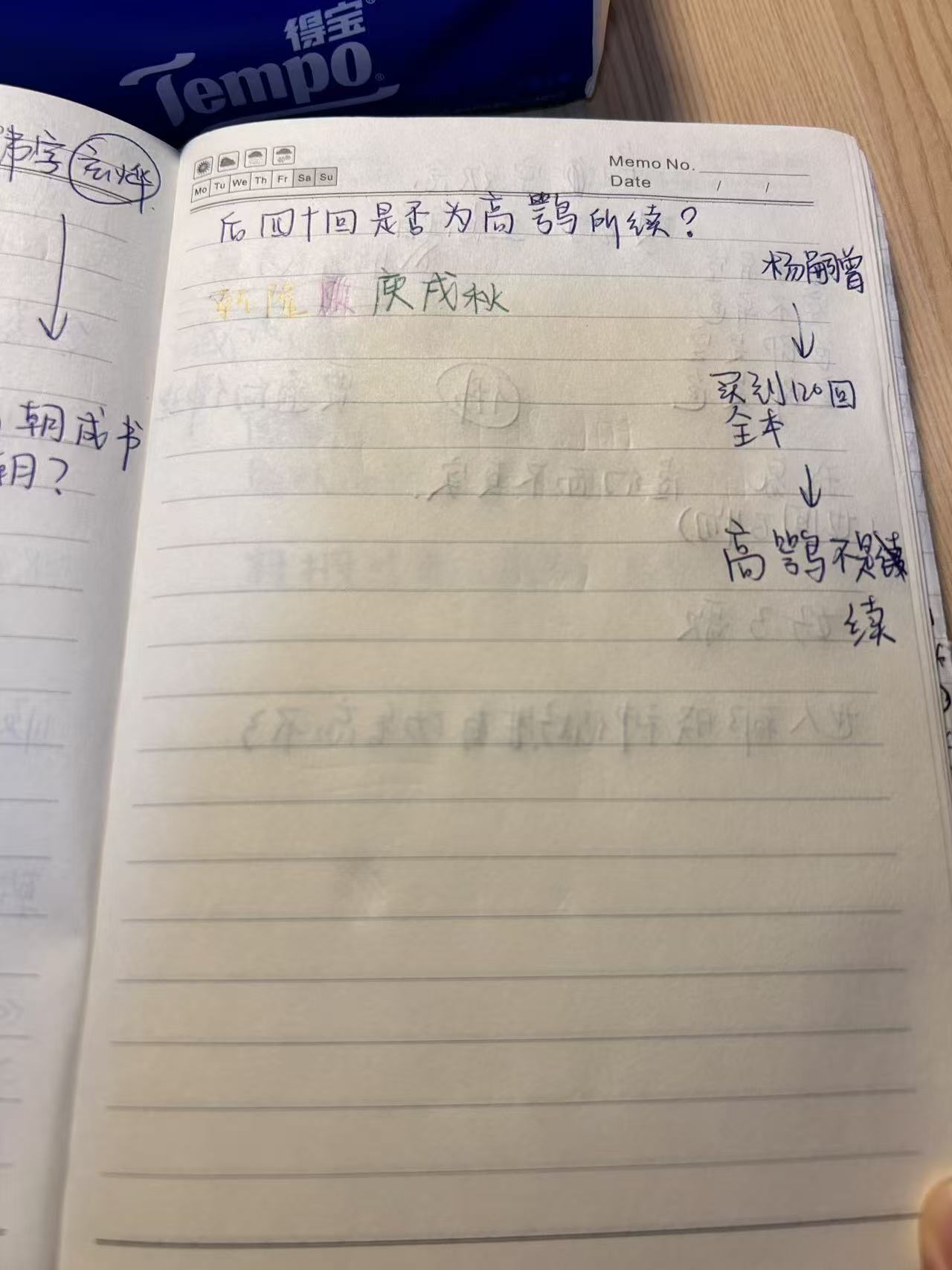

二、应被推翻的高鹗续写论

ㅤㅤ李金松教授引用周春《阅红楼梦随笔》中的观点,“乾隆庚戌秋,杨畹耕语余云:雁隅(杨嗣曾,又称徐嗣曾)以重价购抄本两部,一为《石头记》八十回,一为《红楼梦》一百二十回,微有异同。爱不释手,监临省试,必携带入闱,闽中传为佳话”,表示“高鹗续写后四十回的观点,应该在二十年前就被推翻”。

三、作品成书时间的推断

ㅤㅤ李金松教授表示,清朝康熙皇帝的名讳为玄烨。而纵观中原王朝,多有避尊者讳的规矩。如西汉人蒯通,原名叫蒯彻,因避汉孝武皇帝刘彻的名讳而更名为蒯通。无独有偶,在东汉光武皇帝当政时期,“秀才”一词也因避讳光武帝刘秀的名讳而改称“茂才”;在唐初,大将徐世𪟝,起初因有功于皇室,被赐姓李,称“李世𪟝”,后因避太宗李世民的讳,改称“李𪟝”。以上几个案例都足以说明,封建社会的避讳制度一直十分严格。然而,《红楼梦》中却没有避讳康熙皇帝名讳中的“玄”字。如果说清朝不避皇帝讳,这种说法也是不成立的。在康熙当政时期,无论是梨园弟子(戏班子)还是说书人,在谈及唐玄宗李隆基之时,都主动避康熙的名讳,称李隆基为“唐明皇”(取自其谥号“至道大圣大明孝皇帝”,唐玄宗或可称为“玄宗明皇帝”,正如李世民可称“太宗文皇帝”那样)。因此,李金松教授推断,《红楼梦》的成书,或非在清朝,而是在明朝。

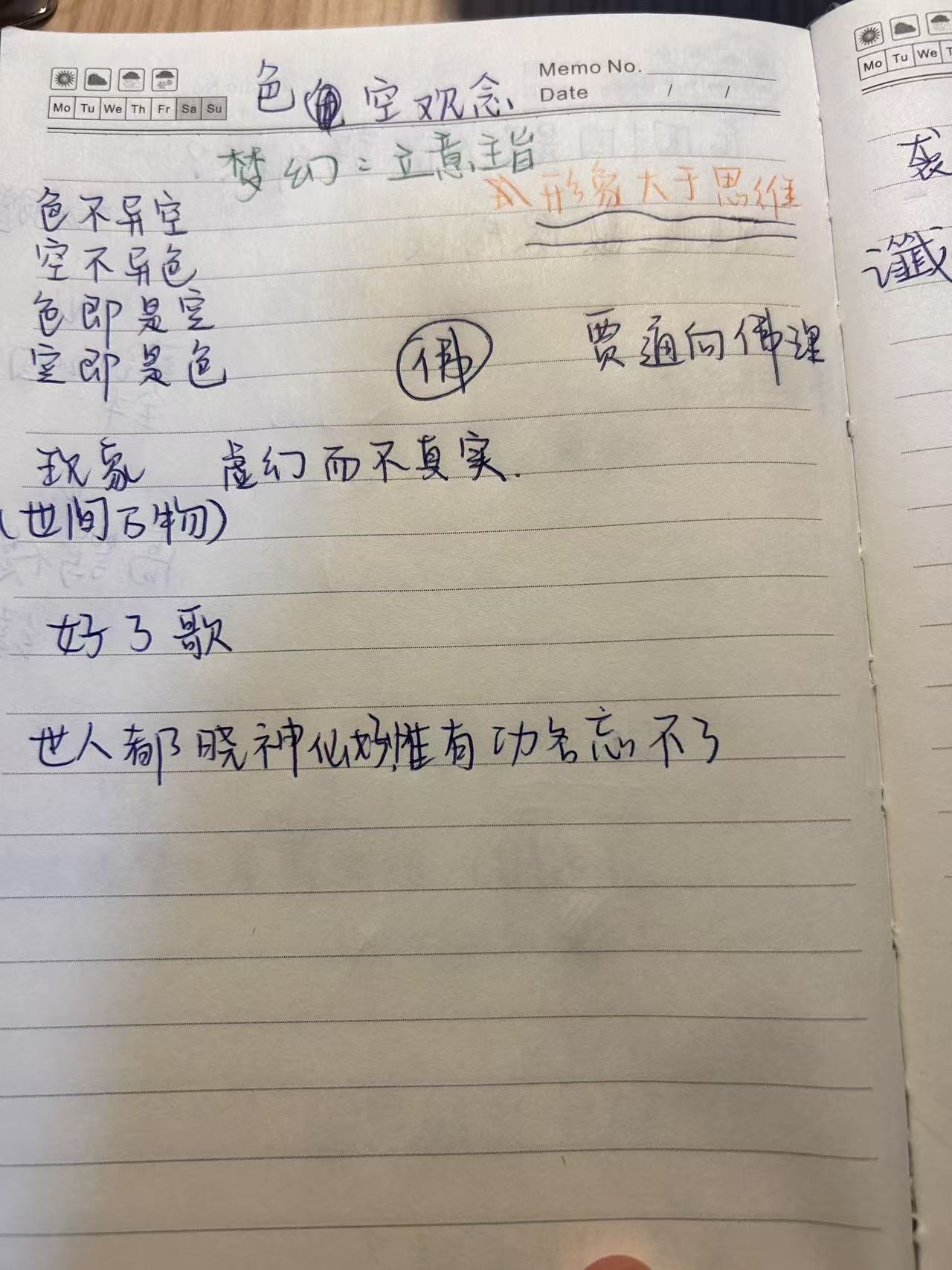

四、色空观念

ㅤㅤ李金松教授提到,“色空观念”在《红楼梦》一书中贯穿始末,是其立意主旨。所谓“色空”,指的是佛教中谶语“色不异空,空不异色;色即是空,空即是色”。其中,“色”并非指“美色”、“颜色”这种可见的视觉符号,而是指一切有形的物质。在佛教的理论中,一切的“色”都是虚妄,在放下世俗社会的功名利禄之后,才能够悟到“空”的概念,也即一切皆是虚妄。

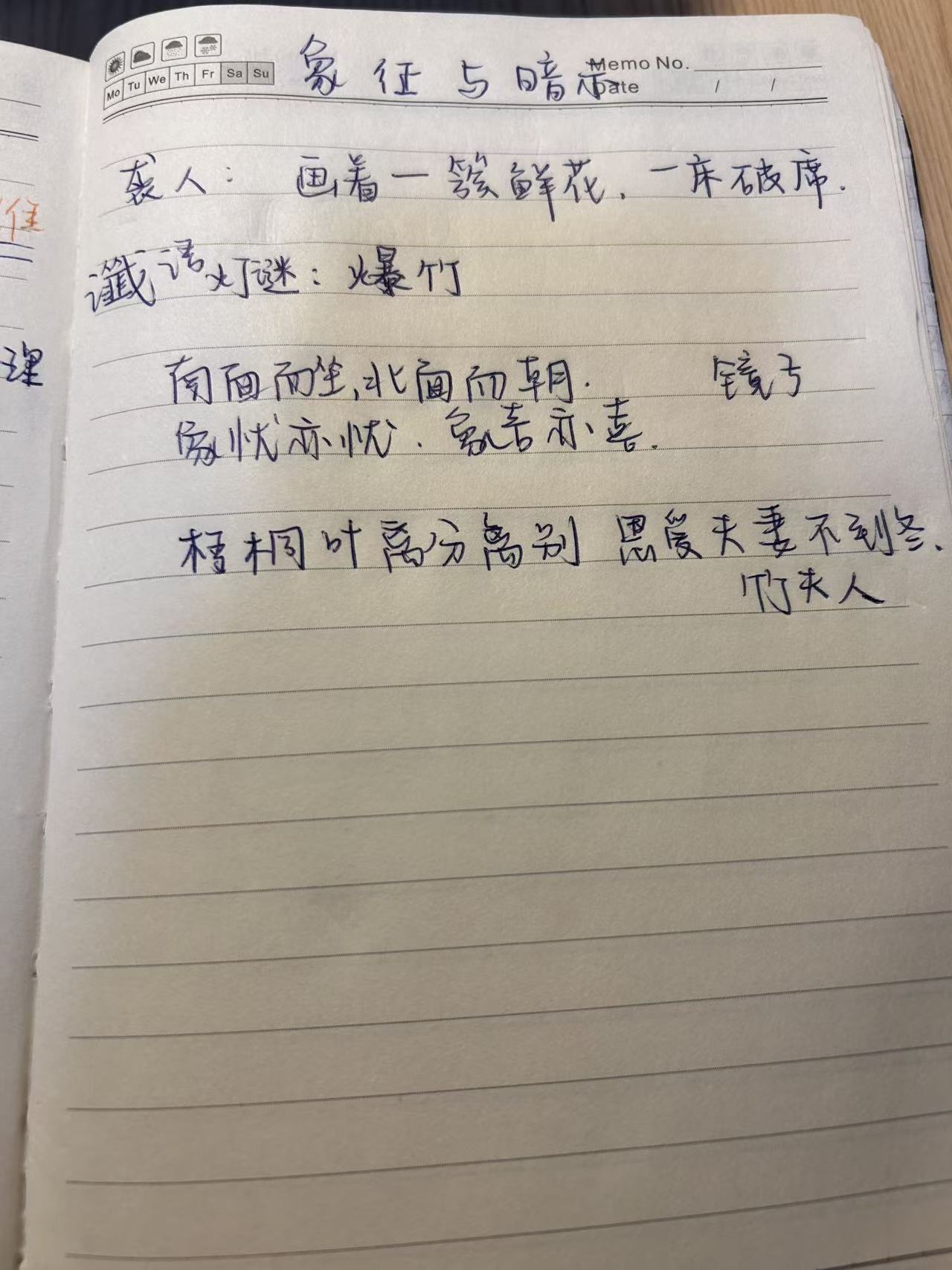

ㅤㅤ然而,《红楼梦》中的色空观念,又似乎并非纯粹的佛教概念,相对于一切皆是虚妄,它更强调虚实结合的梦幻感,这一点通过第一回中太虚幻境的楹联“假作真时真亦假,无为有处有还无”可以看出,亦受到了道家的影响。在《道德经》第二章中提到,“故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。毫无疑问,早在两千多年前,老子就已经提出了类似的辩证观点。

[1]杜志军,张云.曹雪芹《红楼梦》作者地位的确立[J].红楼梦学刊,2016,(02):1-23.